两代清华人的报国长卷:叶企孙与熊大缜的忠魂相伴

原标题:鲜花祭英烈 泣泪奠忠魂

作者袁帆(清华校史研究学者)

/编者按/

叶企孙(1898-1977),上海人,1918年毕业于清华学校后赴美留学,1923年获得哈佛大学哲学博士学位,1924年回国。1925年后创办清华大学物理系和理学院,曾长期担任清华大学、西南联大物理系教授和理学院院长。

作为科学家,他曾用X射线衍射实验准确测定量子力学中的基础数据普朗克(Planck) 常数,他得出的“h=(6.556±0.009) ×10^-27尔格・秒”被称为“普朗克常数的叶值”, 曾在国际科学界沿用了16年之久,历经爱因斯坦相对论的证实、量子力学的建立和发展、核裂变的认识与利用等许多近代科学实验的考验。

作为教育家,他的学生中有多人后来成为中国科学、文教等多个领域的开创者,其中仅1929—1938年清华物理系毕业生就有6人被授予“两弹一星”功勋奖章,21人成为中国科学院院士。

叶企孙毕生从事高等教育和科学研究,同时他也是一位伟大的爱国者,为人民解放事业以及中华民族伟大复兴做出了重要贡献。今年是叶企孙诞辰127周年,特发表一篇专稿,介绍叶企孙与其学生熊大缜鲜为人知的爱国事迹,以示纪念。

叶企孙,一位被誉为“中国科技发展基石”“清华四大哲人”之一的科学家、教育家;熊大缜,一位被誉为“地雷战之父”“清华英烈”之一的科学才俊, 这一对本无血缘关系的清华师生在分别77年之后,竟以一种特殊形式“重聚”在他们的出生地——上海,而且再不分离。

这跨越近百年时光的“一分一聚”,听起来简单,但其中究竟包含着多少与清华历史有关的方方面面,又到底牵扯着多少与现代中国社会变革勾连的林林总总,任谁也不可能轻易说清楚。然而,厘清其中的脉络,了解其中的原委,牢记其中的教训,又是后人们应该要做的事情。

2023年4月23日,是一个值得记住的日子。就在这一天,在沪清华校友奚树祥(1952级)和袁帆(1975级),以及叶氏家族后人叶润田先生,一起陪同赴上海进行拍摄的吉林电视台《回家》栏目“叶企孙专题片”采访组,特意前往上海福寿园海港陵园,祭扫叶企孙、熊大缜的墓地,追寻他们的足迹,向这两位堪称忠烈的清华精英致敬。

01

世所罕见的魂魄相伴

福寿园海港陵园位于浦东新区的临港新城附近,距离市中心约70公里。虽然早就知道有关情况,但一直没有机会前来。当我们怀着急切的心情走进这座融“城市、森林、和谐”理念为一体的新式陵园后,径直来到叶企孙和熊大缜的长眠之地一探究竟。被绿草,翠竹、松枫和花团簇拥的墓地规模并不大,坐落在陵园中心区域的“秋韵亭” 旁边,朝向略偏东南,而那正是太阳升起的方向。

叶企孙纪念塑像

展开全文

由著名雕塑家王松引教授创作的叶企孙塑像,身着西服昂首挺立,炯炯有神的目光投向远方,尽显一代科学宗师的睿智和坚定。叶企孙的墓碑是和他的纪念塑像镶嵌成一体的,石碑庄重简朴,上书叶企孙的生平简介。塑像右手边矗立三根石柱,分别镌刻着三位名人的手迹,李政道先生深情写下“怀念叶企孙老师,万世师表”;陈岱孙先生赞老友“哲人往矣,风范长存”;顾毓琇先生尊同仁“物理宗师, 典范永存”。

叶企孙的墓穴就在塑像前面,上面覆盖着一块碑石,上面以“我的‘民族梦’”为题,镌刻着叶企孙的一段话:“有人怀疑中国民族不适宜研究科学,我觉得这些论调都没有根据。唯有希望大家共同努力去做科学研究,五十年后再下断言。诸君要知道,没有自然科学的民族,绝不能在现代立脚得住。”这段话是1929年,他在《中国科学界之过去、现在和将来》一文中的精辟论述,其正确性与前瞻性已被无数事实加以证明。

熊大缜墓碑

在右面紧挨着叶企孙墓的是熊大缜墓,由两块呈不规则形状的黑色花岗岩石碑组成,一高一低,并排矗立。高的一块碑石上,用特殊技术镌刻着熊大缜拍摄于1932年冬季的一张照片,而这张照片也是他送给自己的恩师,并由叶企孙一直保存下来的珍贵影像。石碑上的熊大缜阳光帅气,仿佛一直都在朝着你微笑,然而这笑容却永远定格在26岁的金色年华……除了头像,石碑上只有“地雷战之父,熊大缜,1913-1939”等寥寥16字,虽朴实无华,却又胜似千言万语。

叶企孙的迁葬墓是2013年5月22日正式落成于上海福寿园,而熊大缜墓在2015年12月6日也贴邻叶企孙墓而建。纵观清华百余年历史,师生之墓同落一处的案例绝无仅有,就是翻遍中国历史也极其罕见。那么,究竟是什么原因造成如此特殊的魂魄相伴呢?在低的一块石碑上,镌刻着相关信息,让人们对其中缘由有所了解。碑文如是说:

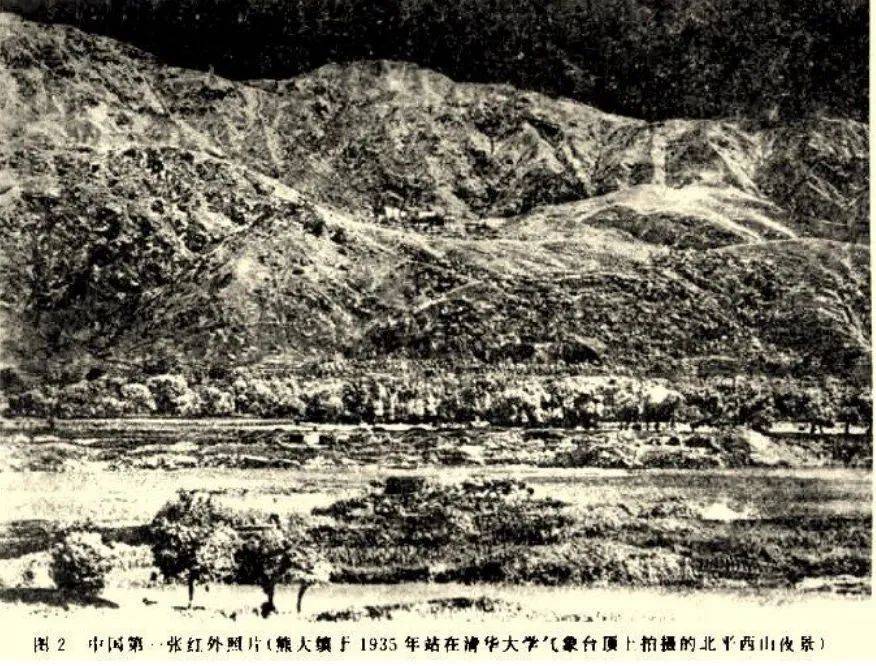

熊大缜,1913年12月6日生于上海,祖籍江西省南昌县冈上镇月池村。曾就读于北京师范大学附中,1931年考入清华大学,在校期间成功试制并拍摄中国第一张红外照片。1935年毕业后留校任助教,兼理学院院长叶企孙先生助手,参与清华南迁工作。

1938年4月熊大缜放弃赴德留学,推迟结婚加入八路军,化名“熊大正”,任冀中军区供给部部长兼技术研究社社长,领导研制烈性炸药、地雷和无线电设备。1939年4月,被冀中军区锄奸部以“国民党特务”罪名秘密逮捕,同年7月在日军“扫荡” 转移途中被处决。

1986年8月20日,中共河北省委为其平反昭雪,恢复名誉,按因公牺牲对待。在“文化大革命”中,叶企孙先生受熊大缜案件牵连,受尽折磨,含冤而死。日月昭昭,一代民族英烈熊大缜76年后魂安于此,与恩师相伴长眠。

只有323个字的碑文所包含的历史信息太过丰富,同时又无比沉重。联想到熊大缜的墓穴中其实只有他的一张照片,连“衣冠冢”都算不上时,我们在向两位清华前辈献花、鞠躬、默哀时都难以抑制复杂的感情,为他们洒下沉痛的泪水。

02

诗文揭示的师生奇缘

熊大缜1931年考入清华大学,是清华第七级被录取的184名学生之一。1898年出生的叶企孙比熊大缜年长15岁,身为物理系创始人,他当时已是理学院院长。作为一代师表,叶企孙爱才惜才,有口皆碑。他对所有青年才俊都是关爱有加,视如己出,对熊大缜尤其如此,这在当年的学生中并非秘闻。常理告诉我们,除去相同的“上海”情结之外,熊大缜一定还有其它过人之处,方才能让叶企孙在论及二人关系时竟使用了“鱼水缘”“亲密如骨肉”等最高级形容词。

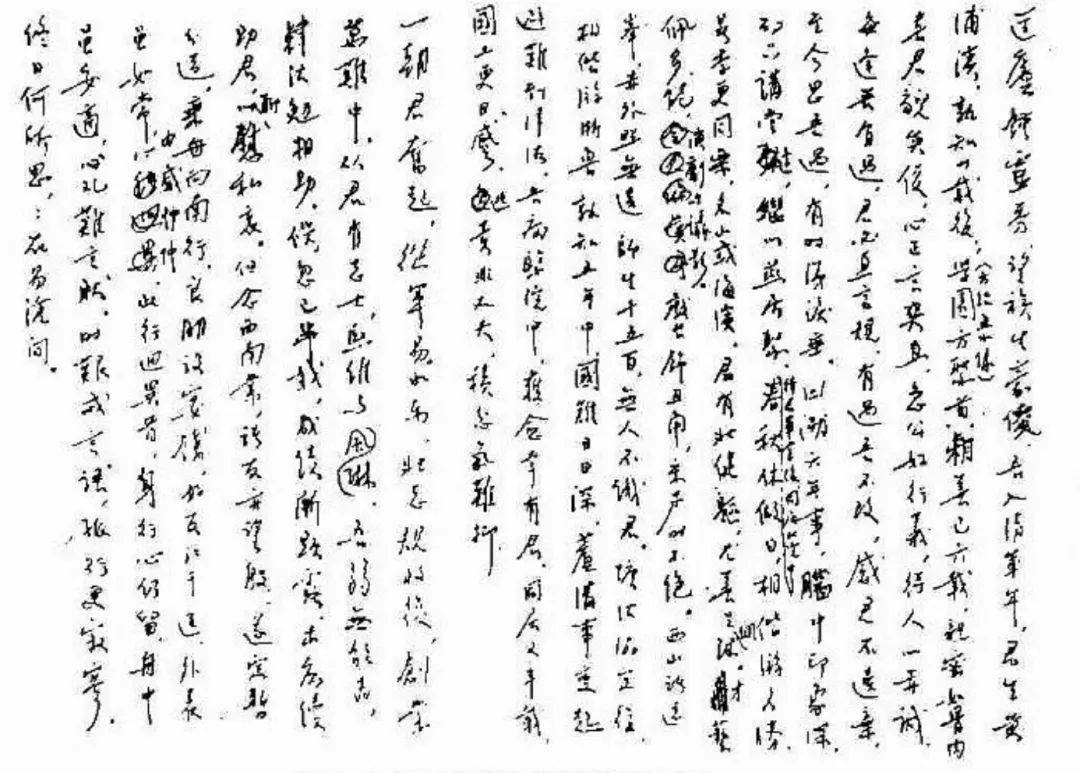

如果说,之前人们对叶企孙和熊大缜情超师生的关系只是站在旁观者角度的揣测,那么随着1994年从叶企孙遗物中发现的一篇诗文被披露之后,来自当事人自己总结的心路历程一览无余,极富说服力,成为后人评述这段历史时最重要的佐证之一。

这篇五言诗撰写于1938年11月,是在叶企孙乘海轮离开天津,再自上海转道香港去昆明西南联大的途中所作,那时候熊大缜去冀中参加抗日斗争已经半年有余,而叶企孙难以抑制对学生的思念,倾情挥笔写就。诗文如下:

匡庐钟灵秀,望族生豪俊。吾入清华年,君生黄浦滨。孰知廿载后,学园方聚首(方结鱼水缘)。相善已六载,亲密如骨肉。喜君貌英俊,心正言爽直。急公好行义,待人以赤诚。每逢吾有过,君必直言规。有过吾不改,感君不遗弃。至今思吾过,有时涕泪垂。回溯六载事,脑中印象深。初只讲堂逢,继以燕居聚。待君毕业后,同居北院中。春秋休假日,相携游名胜。暑季更同乐,名山或海滨。君有健壮躯,尤善足网球。才艺佩多能,演剧与摄影。戏台饰丑角,采声时不绝。西山诸远峰,赤外照无绝。师生千五百,无人不识君。塘沽协定后,相携游浙鲁。孰知五年内,国难日日深。芦沟事变起,避难到津沽。吾病医院中,获愈幸有君。同居又半载,国土更日蹙。逃责非丈夫,积忿气难抑。

一朝君奋起,从军易水东。壮志规收复,创业万难中。从君有志士,熙维与琳风。吾弱无能为,津沽勉相助。倏忽已半载,成绩渐显露。本应续助君,聊以慰私衷。但念西南业,诸友亦望殷。遂定暂分道,乘舟向南行。良朋设宴饯,好友江干送。外表虽如常,内心忧忡忡。此行迥异昔,身行心仍留。舟中虽安适,心乱难言状。时艰戒言语,孤行更寥寂。终日何所思,思在易沧间。

叶企孙怀念熊大缜的诗文手迹

从叶企孙的诗篇中,可以直接梳理出一条清楚的线索,后人通过解读其中包含的丰富信息,找寻背后存在的逻辑,将大有裨益。

1.因熊大缜祖籍江西南昌,“匡庐钟灵秀,望族生豪俊”,说的是“山川秀美,人才辈出”的庐山让出身名门望族的熊大缜具备成为俊杰的先天条件。

2.“吾入清华年,君生黄浦滨。孰知廿载后,学园方聚首。相善已六载,亲密如骨肉。”叶企孙曾于1911年考入清华学堂,后因辛亥革命爆发,辍学回家,之后又于1913年第二次从上海考入清华学校。就在这一年,熊大缜出生于黄浦江畔。谁知20年之后,叶企孙已是清华名师,熊大缜也成为清华物理系的二年级学生。对两人之间跨越时空的忘年交,叶企孙似乎有一种溢于言表的欣喜之情,特地用括号加了一句“方结鱼水缘”。在那之后,这对师生相善而处长达六年,关系“亲密如骨肉”。

3.为什么叶企孙那么看重熊大缜呢?“喜君貌英俊,心正言爽直。急公好行义,待人以赤诚。”原来,除了相貌英俊外,最重要的是因为熊大缜具有急公好义、待人真诚的优秀品德,而这恰恰契合了叶企孙自己的道德遵循。

4.1930年代的叶企孙,无论在清华还是在中国科学界都已经是一位权威人物。虽然他自知不是完人,但是很少能有人“直指其过”。而熊大缜则不然,“每逢吾有过,君必直言规。有过吾不改,感君不遗弃。至今思吾过,有时涕泪垂。”虽然我们不知道叶企孙究竟有何过错,但能让老师垂泪思过,那一定是被学生直言相告的真诚深深打动。坦诚相待,不离不弃,我相信这才是叶企孙和熊大缜之间“师生奇缘”的坚实基础。

5.熊大缜当年在清华是一位多才多艺、全校闻名的明星学生。“君有健壮躯,尤善足网球。才艺佩多能,演剧与摄影。戏台饰丑角,采声时不绝。”叶企孙仅用寥寥几笔已将一位活力四射、 全面发展的熊大缜呈现在我们眼前。而最让他这位物理学家感到欣慰的是,熊大缜竟能在老师的启发指导下,对当时西方也才起步的“红外线技术” 颇有研究心得,凭借强大的知行能力,试制成功“红外感光胶片”,并在清华气象台顶端成功拍摄出几十里外的北平西山夜景照片,成为中国在红外线技术领域的首次突破。“西山诸远峰,赤外照无绝。师生千五百,无人不识君。”这也成为清华科学发展史上的经典佳话。

6.1935年清华物理系仅有10名毕业生,熊大缜自然名列其中。在他留校成为叶企孙的助手之后,这对师生工作、生活基本都在一起。“待君毕业后,同居北院中。春秋休假日,相携游名胜。暑季更同乐,名山或海滨。”这也是在抗战爆发前的两年里, 叶企孙和熊大缜师生情谊甚笃的真实写照。

7.1937年“七七事变”爆发,清华被迫南迁。当时叶企孙经学校批准,正开始休教授年假,于是他与熊大缜一起在8月14日南下,岂料到天津后因交通中断, 被迫滞留。不久叶企孙感染了副伤寒病,虽经住院治愈却又患上膀胱炎。最后只能移住到当时位于英租界戈登路13号的天津清华同学会,以便休养治疗。在叶企孙治病期间,幸亏有熊大缜相伴左右,悉心照顾,否则他孤身一人,后果不堪设想。“芦沟事变起,避难到津沽。吾病医院中,获愈幸有君。”了解这一过程, 可以进一步理解叶企孙对熊大缜的依靠程度。

8.由于叶企孙被迫滞留天津,时在长沙组建临时大学的梅贻琦校长遂与叶企孙相商,请他在天津主持清华临时办事处的事务,负责帮助滞留平津的清华师生转道南下归校。叶企孙欣然允诺,于是师生二人便一起投入了这项工作。然而此项决定引发的一项变故,却对他们的人生命运产生了根本性的影响。

9.“一朝君奋起,从军易水东。壮志规收复,创业万难中。”日寇入侵,全民抵抗。地处河北平原的冀中抗日根据地亟需各类战争物资与技术人才,熊大缜于协助叶企孙在津工作期间偶然接触到了中共地下组织,在了解到八路军急需技术人才后, 毅然决定前往冀中参加抗日。就一个只有25岁的清华学子而言,要变身成为一名以科技力量上阵杀敌的战士,除了要面对生死考验,还会遇到完全陌生环境带来的各种不适应。尽管创业有万难,熊大缜选择了奋不顾身。

10.“吾弱无能为,津沽勉相助。倏忽已半载,成绩渐显露。”叶企孙在得知熊大缜的决定之后,对这突如其来的师生分离虽是心中不舍,但在民族大义之下,还是尽一切可能给予支持。从1938年春开始的大半年中,叶企孙冒着极大风险为冀中抗日筹措与提供了包括资金、器材、人员、技术等多方面的援助,表现出知识分子坚定的爱国立场,为冀中抗战建立的功勋不可磨灭。

11.历史资料显示,因为叶企孙当时的抗日行动引起日寇的注意,再加上已正式复课的西南联大调其前往,虽然对熊大缜放心不下,但他必须离津赴滇。“遂定暂分道,乘舟向南行。”于是在1938年10月5日叶企孙启程,经过上海、香港等地中转后,于 1938年11月底抵达昆明。

12.依照自己的社会阅历和经验,叶企孙对身处复杂局势下的熊大缜“ 内心忧忡忡”,人虽离开,但“身行心仍留”。一句“终日何所思,思在易沧间”足以将一位老师对一位学生的关切之情表达得淋漓尽致。知晓这般师生之情,有谁还能心如静水、无动于衷?

熊大缜拍摄的红外线照片

03

名垂青史的清华英烈

有史料证明,叶企孙与熊大缜最后一次见面是在1938年端午节(6月2日) ,彼时熊大缜从冀中潜回天津采购制造炸药的原料和无线电器材。对短暂相聚后的再次分别,师生二人谁都没想到这竟会是他们的永诀!叶企孙到西南联大后的一年里,再没有得到来自熊大缜方面的任何音讯。经过多方打探后得到的却是噩耗。我们现在已无法知道叶企孙因痛失爱徒受到的心理损害究竟有多大,但可以肯定地说,他曾经对熊大缜有多么器重,他的悔恨与惋惜就有多深!

清华第十级(1934级)哲学系有一位女生魏蓁一,抗战后投笔从戎奔赴延安,改名“韦君宜”(1917-2002) ,成为职业革命者。在她晚年所著的《思痛录》 一书中,专门写过一段:

记得一位比我早三级的同学熊大缜,平时不大活动,很用功,从抗战开始,他这个书呆子便抛弃了出国留学的机会,大学助教不当,跟到冀中参加革命。他是学工科的,在部队主持科研工作,制造了炸药、手榴弹,还跑北平为部队采购药品和电台,谁想到,这个人后来竟以特务罪被枪毙,而且正式通报,明正典刑。同学们见到都既惊讶又传以为戒,一提起他就是“隐藏的坏人”。又是谁想到,过了几十年后查清,原来是场冤狱!

作为清华校友,这位“三八式”老革命不仅写下了当年熊大缜为抗战做出的贡献,也道出了围绕这场冤案在革命阵营内部曾经引发过长时间的强烈心理震动。

无数正反两方面的经验与教训证明,在中国革命斗争错综复杂的历史形势下,在社会各阶级、各阶层扑朔迷离的相互关系中,既要坚定不移地同外部敌人进行殊死战斗,又要避免不被革命阵营内部的各种错误、偏见、差异所自伤,不仅需要战斗意志与勇气,而且需要极高的智慧与情商,甚至要依靠某种不可解释的运气。对于长期生活在象牙塔内的“书生”而言,要在短时间内达到如此高的要求显然不可能,而这似乎也就是所有“熊大缜式”悲剧中隐含的必然性逻辑。

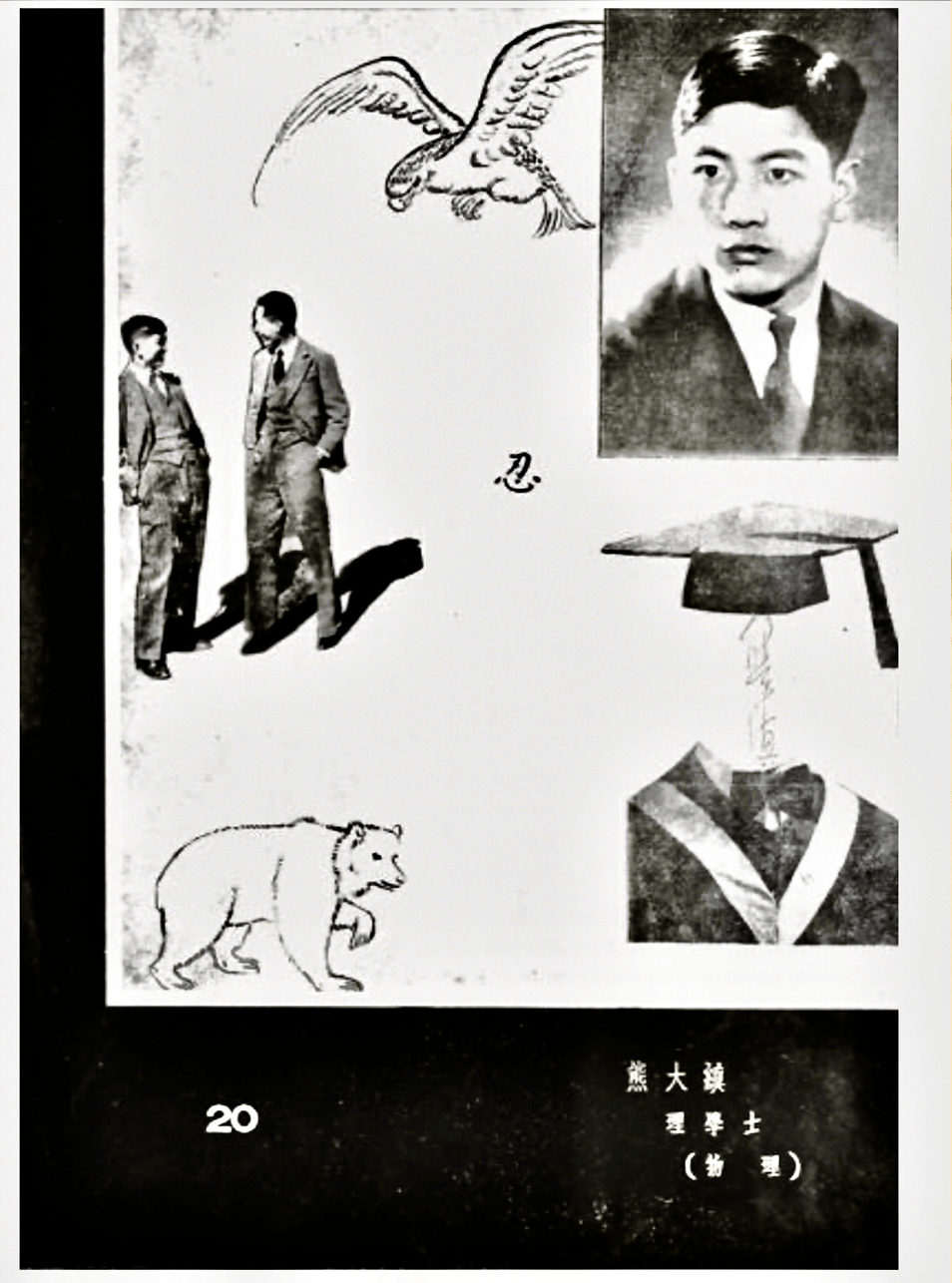

由此,我忽然联想到不久前在研究清华史料时未解的一个疑团。事情是这样:依照老清华的惯例,每年都会制作一本《清华年刊》作为毕业生纪念专刊,其中每一位毕业生都能在属于自己的专页上尽情抒发感想。在《1935年清华年刊》中,第20页属于理学士(物理)熊大缜,至今我都记得第一眼看到这个页面后感到的震撼和疑惑。

《1935年清华年刊》中的熊大缜

原来画面上除了熊大缜身着西装的标准照外,在每人都有的学位服照片上,竟然只有帽子和服装的剪影,而在头像部分竟然是空的,写有“熊大缜”三个字。此外还手绘了一只展翅翱翔的雄鹰和一头抬爪探行的大熊,在整个页面中央赫然留下一个“忍”字。

相信谁看到如此与众不同的设计都会感到吃惊。但在解析叶企孙与熊大缜的事迹之后,我之前的疑团却已经有了合理答案。其实,这个看似有些玩笑意味的画面,更可能是作者面对渺茫人生的一种心理预期与自我要求。或许这“无头无脸” 就代表着他对未来遭受磨难的预期,而“忍”字就是他的应对准备。但后来实际发生的事情无比残酷,这不祥的预期仿佛成为一道难以逃脱的“魔咒”,竟让熊大缜落入“雄鹰折翅殒落”的不幸结局。

行文至此,虽然疑团似乎已被解开,而我对熊大缜的短暂人生除了悲悯外,敬意更多了一层。原来,他毅然走向战场的行动,并非心血来潮,而是早就具有“若下地狱,舍我其谁”的信念,所以才能在中华民族面临危亡之际,放弃出国留学、推迟婚期,义无反顾地投身艰难险恶的战斗环境!

“清华英烈碑”上镌刻有熊大缜的英名(右数第11位)

历史证明,优秀的清华人一定都具有坚定的爱国主义精神,一如叶企孙,一如熊大缜。尽管英雄也会受冤屈,尽管清白也会遭蒙尘,但功勋总会昭示天下英雄永远都是英雄!

如今,熊大缜的名字已被镌刻在“清华英烈碑”上,叶企孙铜像也已被安放在清华园中。这无疑显示出一种信念:清华人会永远铭记所有从他们中间走出的英雄,并将以他们为榜样,踏着他们的足迹继续前行。

04

结语

2023年,时值叶企孙先生125周年诞辰,同时也是熊大缜先烈110周年冥寿。叶企孙一生未婚,无儿无女;熊大缜孤身遇难,也无后嗣。在这个时间节点上,我为能以鲜花和感念祭奠所有忍辱负重的民族英烈感到一丝欣慰,为能解析他们献身于民族复兴的精神本源感到稍许释怀。我想,两位先贤若是天上有知,一定也会笑对后人表达的深深敬意……

这正是:

燕赵多义士,清华出英雄;师生结奇缘,抗敌显忠勇。蒙冤终昭雪,民心念忠魂;乾坤铭精神,日月鉴功勋!

注:

虞昊,《熊大缜和中国第一张红外照片》,《中国科技史料》第16卷第一期(1995年),第59页。

虞昊、黄延复,《中国科技的基石》,复旦大学出版社,2000年9月第一版,第428页。

胡升华,《叶企孙先生与“熊大缜案”》,《中国科技史料》第九卷第三期(1988年),第29页。

韦君宜,《思痛录》,人民文学出版社,2013年1月第一版,第158页。

【版权声明】本文原载于“人文清华讲坛”,出于信息分享目的转载。相关权利归原作者及原平台所有,若涉及侵权请联系删除。

作者简介

袁帆,清华大学建筑工程系1975级校友,人生多有跨界,兴趣爱好广泛,文笔朴实耐看。退休后专注于文史研究,多篇成果被国家级、省市级以及清华大学媒体刊发。2023年,被清华大学档案馆、校史馆聘为“清华史料和名人档案征集工程”特邀顾问。

评论